1. 장례 절차

1) 임종(臨終)

: 돌아가신 당일(첫날)을 뜻하며, 대개 같은 날 장례식장에 입실을 하게 됩니다. 죽음의 종류로는 질환(병사)이나 자연사 등의 내인사(內因死)와, 신체외적의 원인에 의한 외인사((外因死)가 있는데, 변사(變死)는 사고나 타살, 자살 등 사고로 인한 죽음을 뜻합니다. 오래 잘 사시다가 돌아가신 걸 호상(好喪)이라고 부르는데 고인의 가족에게 호상이라는 말을 쓰는 건 무례를 범하는 것입니다.

갑작스런 부고(訃告)에 황망하시겠지만 먼저 장례식장을 정하고 상조회에 연락을 취합니다.(외부적인 죽음인 경우에는 경찰에 먼저 알려서 시체검안을 받아야 하며, 상조회가 없으면 장례식장에서 직접 진행도 가능합니다.) 그럼 장례지도사(장의사)가 파견되고 장례절차의 모든 것을 이끌어 주실 것입니다. 첫날은 상복을 입지만 보통 완장은 차지 않는다고 합니다. 입관식을 치르지 않았기 때문에 아직 고인께서 살아계신 걸로 삼기에, 이날은 재배(두 번 절함)를 하는 게 아니라 한 번만 절을 올립니다. 고인께서 영안실에 안치되시면 장례식장과 빈소를 어떻게 꾸밀 것인지 조문객 음식은 어떻게 차릴 것인지, 장지(묘, 봉안당)는 어디로 할지 등에 대해 정하고 친지분 등에게 소식을 전합니다.

이 날이 매해 제사를 지내는 기일(忌日)입니다. 기일은 양력이든 음력이든 일정하게 하나의 날로 지내는 것이 좋으며, 예전에는 기일 자시(子時)에 치렀지만 요즘은 기일 당일 저녁에 고인을 모시고 있습니다. 형식은 그리 중요한 게 아닙니다. 아는 만큼의 절차와 의식, 형편에 따라 고인을 향한 마음을 고이 담아야 하겠습니다.

2) 입관(入棺)

: 돌아가신 다음 날(둘째날)로써 입관식(고인을 관에 모심)때 보통 염을 합니다. 염습(殓袭)에서 습은 고인의 몸을 닦고 수의를 입히는 과정이고 염은 염포로 고인을 싸는 과정을 뜻하는데, 대개 습은 첫째날 장의사께서 미리 하시고(습을 보는 경우도 있음.) 염은 입관식을 치르면서 가족들이 보는 앞에서 직접 하게 됩니다.

입관을 할 때 남자들은 완장을 차고 여자들은 머리에 핀을 꽂습니다. 상주는 보통 두 줄, 상제(형제, 사위 등)는 한 줄, 손자 등은 줄이 없는 완장을 찹니다.(세 줄, 두 줄, 한 줄로 하는 곳도 있는데 세 줄이 상주, 두 줄이 상제, 한 줄이 그외입니다.) 완장의 위치는 남자의 상인 경우는 왼팔에, 여자의 상인 경우는 오른팔에 차며 여자의 핀도 왼쪽에 꽂는 건 남자의 상, 오른쪽에 꽂는 건 여자의 상입니다.(ex 부친상의 경우는 완장이나 핀 모두 왼쪽)

상주(맏아들)가 없는 경우에는 사위나 손자가 상주를 맡습니다. 하지만 이도 없으면 딸이나 배우자, 손녀가 상주가 될 수도 있습니다. 꼭 아들이 상주를 해야한다는 것은 유교적인 사상일 뿐입니다. 빈소(고인을 모신 곳)를 가장 오래 지키고 있을 사람이 상주가 돼야 합니다. 상주는 되도록 빈소를 떠나지 않아야 하고, 향이 꺼지지 않게 계속해서 향을 피워줘야 고인께서 가시는 길을 잃지 않는다고 합니다.

3) 발인(發靷)

: 입관일 다음날(셋째날)로 상여가 떠나는 날입니다. 발인은 보통 오전에 진행되기 때문에 조문객은 입관일인 둘째날까지는 방문하시는 게 좋습니다. 화장의 경우 장례식장에서 화장터까지 이동을 해서 화장이 끝난 후 장지(봉안당, 수목장 등)로 향하게 됩니다. 이때 관을 운구해야 하는데 영정사진은 보통 맏사위나 손자가 모시고 기본적으로 상주를 제외한 기혼의 남자 6명이 필요합니다. 하지만 요즘은 기혼자가 아니더라도 운구를 하고 있습니다. 다만 아직까지는 여자가 운구하는 일은 없다고 합니다. 운구자 6명이 안 되면 4명으로도 진행을 하는데 되도독 6명이 되어야 보다 안정적으로 운구를 할 수 있습니다.

상조회에서 리무진이나 장의버스를 준비해 놓을 겁니다. 상조회는 보통 장례지도사 파견, 조문객에 쓰이는 일회용품, 영정사진, 빈소 용품의 일부, 장의차량 등만 제공해주기 때문데 장례식장 대관료, 음식, 빈소 꽃장식 등은 장례식장에 지불하는 것입니다. 장지까지의 이동은 보통 가족, 친지가 동행하며 친한 친구가 함께 가기도 합니다. 남자인 친한 친구나 지인이라면 운구에 대해 상주와 의논할 필요도 있겠습니다.

2. 장례 이후

1) 삼우제(三虞祭)

: 삼우제는 장례를 치르고 세 번째로 지내는 제사를 뜻하는데 돌아가신 날로부터가 아니고 발인일부터 3일째 되는 날입니다. 발인일을 초우제, 그 다음날을 재우제, 셋째날이 삼우제가 되는 것입니다.(ex 발인이 9월29일이면 삼우제는 10월1일이 됨.) 재우제는 집에서 보내는 것이고 삼우제는 집이 아닌 장지에 직접 가서 치르는 첫 제사입니다. 삼우제의 의미는 고인의 넋을 편히 안정시킨다는 의식과 묘의 상태(무덤에 이상이 없는지?)를 살피기 위함입니다. 삼우제는 현재 기본적으로 치르고 있습니다. 삼우제의 경우는 유교적인 사상이 크며 사십구재(49재)의 경우는 불교 사상이 크다고 하겠습니다.

2) 사십구재(四十九齋)

: 사십구재는 돌아가신 날로부터가 아니라 발인일부터 49일째 되는 날에 지내는 의례로써,(ex 발인이 9월29이면 사십구재는 11월14일이 됨.) 고인의 혼령이 이승을 완전히 떠나서 하늘로 돌아가게 하는 의미를 담고 있습니다. 불교의 윤회사상이 좀 더 짙은 제사이지만 고인에 대한 마음이 깊다면 당연히 사십구재도 지내셔야 합니다. 장소는 특정되지 않아서 집이나 장지, 사찰 등 자유로운 편이며(그래도 장지를 추천), 지니고 있던 고인의 유품(영정사진이나 생전에 고인의 신체에서 가까이 있던 물건)도 이날을 전후로 모두 태워야 좋습니다. 그래야 고인께서 미련없이 떠나실 수 있다고 합니다.

사십구재를 사십구제나 49제 등으로도 부르는데 제사를 지낸다는 祭(제)와 몸과 마음을 깨끗이 한다는 齋(재)는 엄연히 다릅니다. 생신제(生辰祭)는 고인께서 돌아가신 후 해가 바뀌지 않고 처음으로 돌아오는 생일에 드리는 제사를 뜻하는데,(ex 임종이 9월27이고 생신이 같은 해, 10월17일인 경우는 해당, 생신이 같은 해 9월25일 경우는 비해당.) 종교를 떠나서 생전에 고인을 잘 모시지 못했거나 마음이 깊은 가족들이 장지에 직접 찾아가거나 집에서 생신상을 차리고 못다 한 말을 전하는 의례(시간)입니다.

※ 유품소각은 청주에 있는 한국장례문화연구원(043-236-0924)을 이용하실 수 있습니다.

http://www.mmi21.co.kr/

한국장례문화연구원

한국장례문화연구원, 유품 소각, 고인 유품, 장례식 유품, 온라인 유품 소각

www.mmi21.co.kr

3) 사망신고와 상속

: 사망신고는 고인이 돌아가시고 동사무소에 가셔서 1개월 이내에 하시면 됩니다.(사망진단서 또는 시체검안서가 필요할 수 있습니다.) 유언이 없는 상태에서의 상속은 법정 상속을 진행하시되, 고인의 재산을 알아보는 건 사망신고와 동시에 정부24 "안심상속원스톱서비스"를 신청해 이용하시면 채권과 채무 모두를 조회할 수 있습니다.

단순상속의 경우는 채권과 채무를 모두 받는 것으로 3개월 이내에 상속포기나 한정승인을 하지 않으면 자동으로 상속됩니다.(관할은 동사무소와 고인의 거주지 기준 가정법원입니다.) 상속은 고인이 돌아가시고 3개월 이내에 절차를 밟아야 하지만 연락이 되지 않거나 교류가 없던 가족들의 경우는 상속이 본인에게 되었다는 사실을 안 이후 3개월 이내에 하실 수 있습니다.

상속포기의 시기 역시 위와 같으며 고인의 빚(채무)이 더 많은 경우 채권과 채무 모두를 상속받지 않겠다는 뜻입니다. 상속포기는 후순위까지 빚이 넘어가므로 상속의 범위에 있는 모든 가족(고인의 기준에서 1순위인 배우자, 직계비속-자녀.손자, 2순위 직계존속-부모.조부모, 3순위 형제.자매, 4순위 4촌이내 방계혈족-고모.이모.삼촌.조카 등)은 상속포기를 해야 합니다. 상속포기나 한정승인은 대한민국법원 전자소송 사이트에서도 할 수 있습니다.

한정승인이란 고인의 채무를 채권으로 갚고 나머지 재산만 상속받는 것을 뜻하는데 빚이 더 많을 경우에는 한정승인자 역시 상속을 포기하면 됩니다. 한정승인의 경우는 1순위 상속자인 자녀 1명이 하게 되면 그 빚은 더이상 후순위로 물려지지 않고 1순위에서 끝납니다. 다만 1순위에 있는 다른 자녀와 배우자는 상속포기를 해야 합니다. 예전에는 한정승인을 해도 그 빚이 후순위까지 내려가서 손자 등도 상속포기를 해야 했지만 지금은 "대법원2023.3.23.자 2020그42 전원합의체 결정"에 따라 1순위에서 한정승인과 상속포기를 진행하면 나머지 분들은 상관이 없게 됐습니다.

간혹 사이가 좋지 않았던 고인이 돌아가시면서 빚마저 물려주는 경우, 고인에 대한 원망을 하는 경우도 있었습니다. 하지만 빚을 떠안지는 않습니다. 빚의 상속의무를 모르고 있었을 때에도 그 시점부터 3개월이내에 포기하시면 됩니다. 그러니 고인에 대한 원망은 절대 하지 마십시오. 받을 유산이 없으면 조금 서운할 수도 있겠습니다만, 고인께 유산을 바라셨습니까? 그러지 마십시오. 혹은 유산이 너무 많아서 가족들끼리 다투시나요? 고인께서 어찌 생각할까요? 그냥 형편이 더 어려운 가족분께 더 주십시오. 또는 자기가 더 많이 갖고자 하는 분께 더 가져가라고 하십시오. 고인이 돌아가셨는데 돈 때문에 싸우십니까? 슬픈 거 맞습니까? 부디 편히 가시길 기도하시고 애도하시고 고인의 명복을 빌어주세요.

3. 제사

1) 기일

: 돌아가신 날에 집에서 매해 드리는 제사입니다. 장지에서 직접 드리면 더 좋겠지만 현실적으로 어려움이 있기 때문에 장소가 어디든 반드시 돌아가신 날(양력이면 양력, 음력이면 음력 하나로만)에 지내야 합니다. 생일이나 어버이날처럼 미리 챙기고 하는 게 아닙니다.

2) 성묘

: 추석날에 장지에 직접 찾아가서 지내는 제사입니다. 성묘는 꼭 추석이 아니더라도 굳이 제삿상을 차리지 않더라도 찾아뵐 수 있는 것입니다.

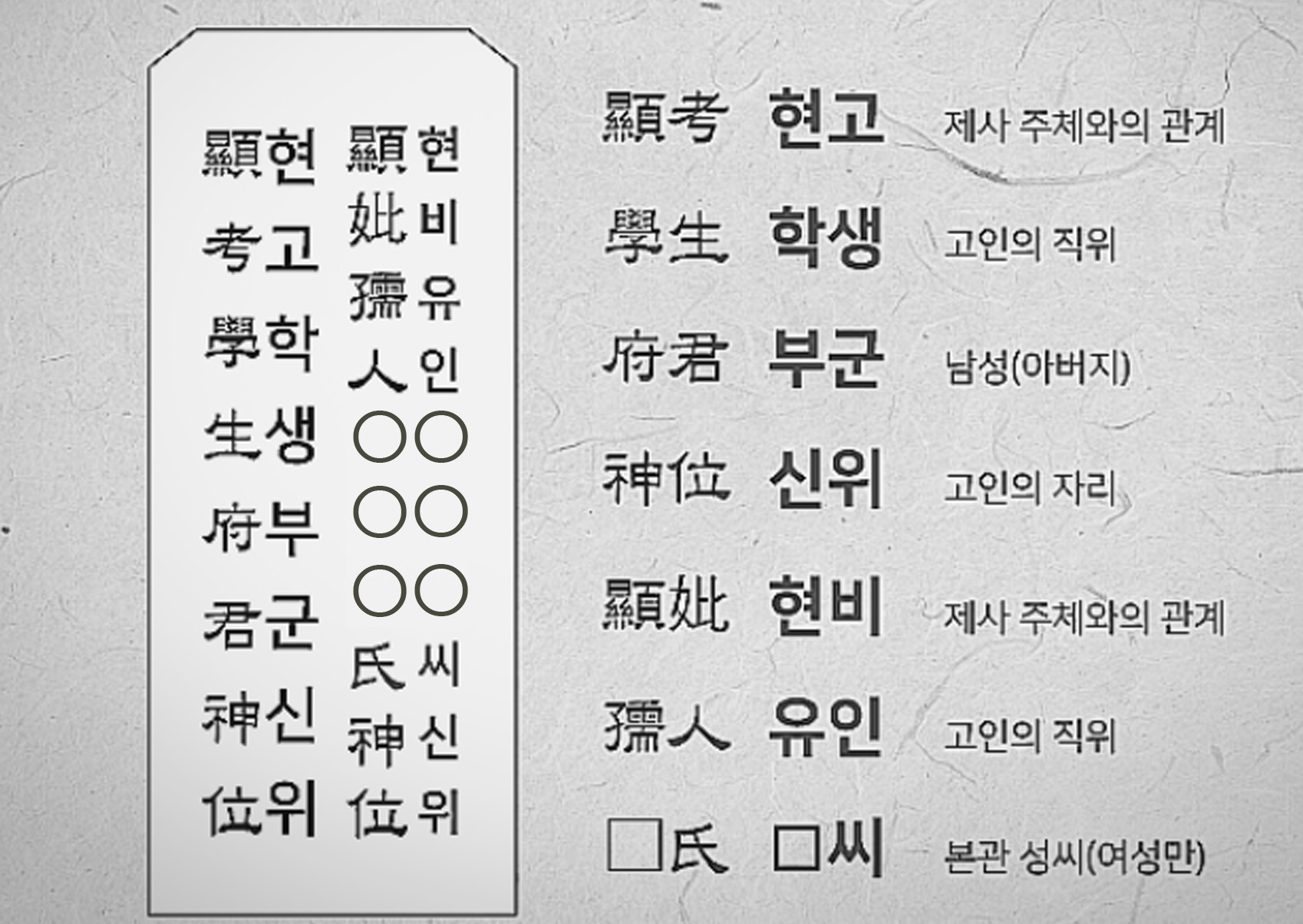

3) 지방(紙榜)쓰기

: 밤나무로 만들어진 위패(고인의 이름과 임종일을 적은 나무패)를 신주(神主)라고도 부르는데(신줏단지가 위패를 모셔놓은 단지를 뜻합니다. 즉 고인의 혼을 대신하는 위패인 신주는 함부로 다뤄서는 안 됩니다.) 제사를 지낼 때 이 위패가 없는 경우 위패를 대신하기 위해서 쓰는 걸 지방이라고 부릅니다. 사용한 지방은 제례(차례, 제사) 후 소각해야 합니다. 지방은 큰 문방구에서도 판매하고 있습니다.

지방은 가로6cm, 세로 22cm의 한지에 먹을 갈은 붓으로 쓰는데(또는 붓펜), 지방의 윗부분은 둥글게 합니다.(하늘을 상징.) 지방은 고인과의 관계, 고인의 작위, 고인의 이름, 신위(神位)의 순서로 적습니다. 아버지의 경우, 관계는 顯考(현고), 대개 작위가 없으므로 작위는 學生(학생), 이름은 남자 조상의 경우 모두 府君(부군)이라고 적고 마지막에 모신다는 뜻의 신위(神位)를 적습니다. 어머니는 관계는 顯妣(현비), 작위가 없는 여자 조상은 모두 孺人(유인), 이름은 본관과 성씨(○○○氏), 신위(神位)를 적습니다.

즉 아버지는 현고학생부군신위, 어머니는 현비유인○○○씨신위 라고 씁니다. 지방의 한쪽에는 작게나마 제사를 모시는 자를 쓰기도 하는데 아들, 딸 등 자유롭게 쓸 수 있습니다. 요즘은 더 간편하게 한글로 그냥 아버님신위, 어머님신위 식으로 간단하게 쓰기도 한다 합니다. 사실 제사하는 법 모르셔도 됩니다. 물 한 잔 떠놓고 올리는 제사면 어떻습니까? 중요한 건 한글, 한자, 순서 등이 아니라, 즉 형식이나 절차가 아니라! 고인을 기리는 마음이라 할 것입니다.

4. 기타

1) 무빈소장례식

: 빈소없이 치르는 장례식으로 빈소가 없으므로 당연히 조문객도 없습니다. 때문에 비용이 일반적인 장례식(약 1,000만원 내외)의 1/6정도로 저렴하게 소요됩니다. 무빈소장례의 경우에도 입관과 발인은 동일합니다.

2) 총 장례비용

: 장례식장비용 약 1,000만원 내외(대관료, 음식 등. 무빈소의 경우는 150내외), 상조비용(장례지도사 등) 약 200만원, 장지 비용(묘지는 약 1,000만원내외, 예전 납골당이라고 불리었던 봉안당은 약 200만원 내외에 매년 관리비는 20만원 정도, 화장터 비용 약 10만원.따라서 일반적인 장례식에 봉안당에 모신다고 하면 총 장례비용은 약 1,500만원(무빈소의 경우는 약 600만원)이 소요됩니다. 요즘은 봉안당에 모시지 않고 화장 후 자연친화적인 수목장(뼛가루를 나무밑에 묻음.)을 치르기도 하는데 이때에도 비용은 봉안당이나 비슷하게 소요됩니다.

정말 형편이 좋지 않다면 염습은 직접 할 수 없기 때문에 염습만 장례식장에 맡기고(입관까지만) 의전차량없이 직접 운전하여 화장을 하고 강이나 바다에 뼛가루를 뿌리는 바다장을 하실 수도 있습니다. 그래도 빈소는 집에 차리고 고인의 넋은 기려야 할 것입니다. 중요한 건 보여지는 게 아니라 고인에 대한 마음입니다.

3) 조문(문상) 예절.

복장은 화려하지 않은 색으로 최대한 깔끔하게 차려입으시고(되도록 검은색 정장차림) 빈소에 가시면 상주나 상제에게 목례 후 고인께 절을 합니다.(상주가 완장을 차고 있으면 절을 2번 하시고 차지 않고 있다면 입관전이므로 1번 하시고 반절을 올립니다.) 절을 올리기 전에 향을 피우거나 헌화(빈소에 꽃이 있습니다.) 또는 술을 올리고 절을 드립니다.(술은 상주가 따라줘야 합니다.) 절은 재배시에는 오른손이 위로 가게 하시고 살아있는 사람에게는 왼손이 위로 가게 하세요.(여성의 경우는 반대입니다. 재배시에는 왼손이 위) 고인께 절을 한 뒤에는 상주와 맞절을 1번 하시고 퇴장하시면 됩니다. 위로의 말은 생략해도 됩니다. 그냥 눈을 한 번 바라봐 주시거나 두 손을 잡아주십시오. 친한 사이에는 포옹을 해주세요.

종교가 있으신 분은 종교에 맞게 기도를 올리거나 목례만 할 수 있습니다. 다만 요란한 의식을 해서는 안 됩니다. 상주에게는 맞절을 할 수도 있고 기도나 목례만 하셔도 됩니다. 조문객이 편한대로 하시되 절을 해도 된다면 상주와 맞절을 하는 게 예의이긴 합니다. 향을 피우거나 헌화나 술잔을 올릴 때는 시계방향으로 두 번 원을 그리고 올리시면 됩니다.(입관 전에는 그냥 올립니다.) 부의금의 봉투에는 앞면에 고인에 대한 슬픔을 나타내는 뜻의 謹弔(근조)나 賻儀(부의)를 적고 뒷면에는 상주(상제, 부모 등 부조하려는 사람의 이름)의 이름과 본인의 이름을 씁니다. 소속과 고인에게 남기는 짧은 글을 써도 좋습니다.

조문을 오신 것인 만큼 반드시 고인께 조문을 하고 가시기 바랍니다. 상주나 자신의 지인에게 예의를 표하고 부의만 내고 가신다면 그건 고인에 대한 예의가 아닙니다. 빈소에 오시면 반드시 고인께 먼저 조의를 표하시기 바랍니다. 조문세상을 떠난 사람은 자신의 지인이 아니라 고인이십니다. 보여주려고만 하지 마시고 아픈 마음을 진심으로 살펴주세요.

4) 관계에 따른 지방 쓰는 법.

아버지: 현고부군신위(顯考學生府君神位)

어머니: 현비유인OOO씨신위(顯妣孺人OOO氏神位)

조부: 현고조신위(顯考學生吉童神位)

조모: 현조비OOO씨신위(顯妣OOO氏神位)

남편: 현벽학생부군신위(顯辟學生府君神位)

아내: 망실유인OOO씨신위(亡室孺人OOO氏神位)

자식: 망자학생길동신위(亡子學生吉童神位) 여자는 女

5) 위령기도.(고인을 위한 기도)

╋ 주님,

이 세상에서 불러 가신 ( )를(을) 받아들이시어

영원한 행복을 누리게 하시며

성인들과 함께 주님을 찬미하게 하소서.

우리 주 그리스도를 통하여 비나이다.

◎ 아멘.

가톨릭 기도문 모음. 굿뉴스 모바일 (catholic.or.kr)

굿뉴스 모바일

next play stop --> <!-- 일시정지 버튼 입니다. --> pause previous 00:00 / 04:36 Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. 성호경 <십자성호를 그으며> 성

maria.catholic.or.kr

댓글